06304 Integrierte Managementsysteme

Schritte zum nachhaltigen Erfolg

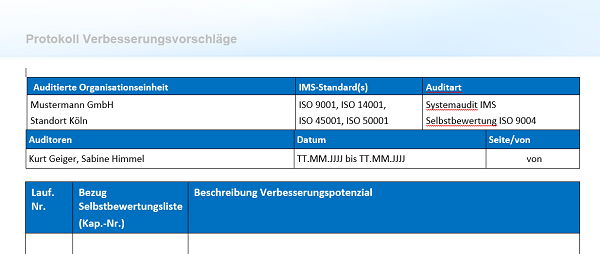

|

Am Beispiel der Normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 wird gezeigt, wie Sie durch integrierte Systeme Ihr eigenes Unternehmen erfolgreich und effizient in Richtung nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern können.

Der Leitfaden ISO 9004 „Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs” bietet einen Ansatz zur messbaren Selbstbewertung, der über QM hinaus auch auf andere Managementsysteme integrativ Anwendung findet. Dazu werden die fünf Stufen der Selbstbewertung gemäß seinem Reifegradmodell herangezogen.

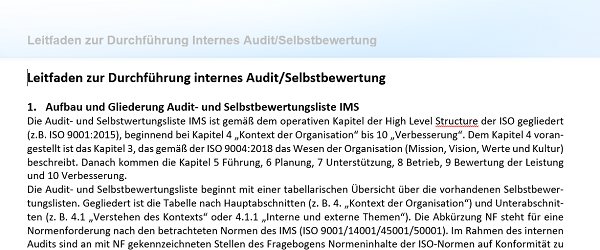

Zur Überwachung der Leistung des Managementsystems wird das interne Audit nach der ISO 19011 herangezogen. Dabei ist die Erfüllung der Mindestanforderungen Prüfgegenstand: Ist die Normforderung erfüllt oder nicht erfüllt?

Die Integration beider Ansätze bietet Ihnen die Möglichkeit zur Durchführung von integrierten Systemaudits unter der Maßgabe einer messbaren nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie dabei mit Arbeitshilfen in Form eines umfangreichen Selbstbewertungskatalogs sowie weiteren notwendigen dokumentierten Informationen. Arbeitshilfen: von: |

1 Nachhaltigkeit und Managementsysteme

Einstieg

Integrierte Systemaudits sind in der Praxis für immer mehr Unternehmen Bestandteil ihrer Managementsysteme. In diesem Beitrag erfahren Sie am Beispiel der Normen ISO 9001 [1], ISO14001 [2], ISO 45001 [3] und ISO 50001 [4], wie Sie über integrierte Systeme erfolgreich und effizient das eigene Unternehmen in Richtung nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern können.

Integrierte Systemaudits sind in der Praxis für immer mehr Unternehmen Bestandteil ihrer Managementsysteme. In diesem Beitrag erfahren Sie am Beispiel der Normen ISO 9001 [1], ISO14001 [2], ISO 45001 [3] und ISO 50001 [4], wie Sie über integrierte Systeme erfolgreich und effizient das eigene Unternehmen in Richtung nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern können.

Basis ISO 9004

Dazu bietet der Leitfaden ISO 9004 [5]„Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs” mit seiner Methodik zur messbaren Selbstbewertung einen Ansatz, der über das Qualitätsmanagement hinaus auch auf andere Managementsysteme integrativ Anwendung finden kann. Die fünf Stufen der Selbstbewertung gemäß dem Reifegradmodel in der ISO 9004 bilden eine abgestufte Messbarkeit des erreichten Qualitätslevels des Unternehmens.

Dazu bietet der Leitfaden ISO 9004 [5]„Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs” mit seiner Methodik zur messbaren Selbstbewertung einen Ansatz, der über das Qualitätsmanagement hinaus auch auf andere Managementsysteme integrativ Anwendung finden kann. Die fünf Stufen der Selbstbewertung gemäß dem Reifegradmodel in der ISO 9004 bilden eine abgestufte Messbarkeit des erreichten Qualitätslevels des Unternehmens.

... und ISO 19011

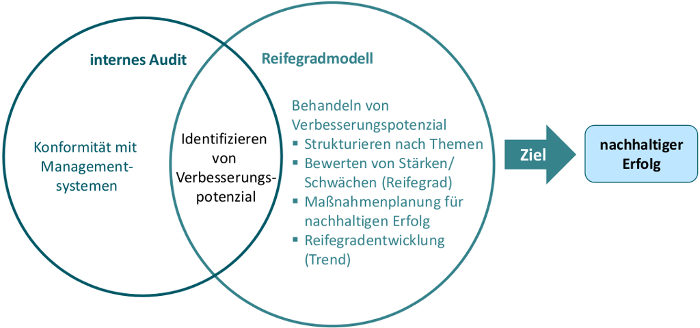

Als weiteres Modell zur Überwachung der Leistung eines Managementsystems gilt in der Praxis das interne Audit nach der ISO 19011 [6] „Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen”. Bei internen Audits ist die Erfüllung der zu prüfenden Managementsystemnorm hinsichtlich der Mindestanforderungen Prüfgegenstand. Dabei gibt es im Grundsatz nur die Einstufung in zwei Klassen: Ist die Normforderung erfüllt oder nicht erfüllt?

Als weiteres Modell zur Überwachung der Leistung eines Managementsystems gilt in der Praxis das interne Audit nach der ISO 19011 [6] „Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen”. Bei internen Audits ist die Erfüllung der zu prüfenden Managementsystemnorm hinsichtlich der Mindestanforderungen Prüfgegenstand. Dabei gibt es im Grundsatz nur die Einstufung in zwei Klassen: Ist die Normforderung erfüllt oder nicht erfüllt?

Integriertes Bewertungsverfahren

Eine Integration dieser beiden Bewertungsverfahren in ein gemeinsames Bewertungsverfahren ist notwendig, um der Forderung der Managementsysteme nach internen Audits auf der einen Seite und der Messbarkeit des Reifegrads auf dem Wege zur Best Practice in der Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite zu entsprechen.

Eine Integration dieser beiden Bewertungsverfahren in ein gemeinsames Bewertungsverfahren ist notwendig, um der Forderung der Managementsysteme nach internen Audits auf der einen Seite und der Messbarkeit des Reifegrads auf dem Wege zur Best Practice in der Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite zu entsprechen.

Neu gestalteter Auditprozess

Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Grundsätzen der ISO 9004 und der ISO 19011 und stellen Ihnen Möglichkeiten vor für eine neue Gestaltung des Auditprozesses zur Durchführung von integrierten Systemaudits unter der Maßgabe einer messbaren nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie dabei mit Arbeitshilfen in Form eines Selbstbewertungskatalogs und weiteren notwendigen dokumentierten Informationen.

Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Grundsätzen der ISO 9004 und der ISO 19011 und stellen Ihnen Möglichkeiten vor für eine neue Gestaltung des Auditprozesses zur Durchführung von integrierten Systemaudits unter der Maßgabe einer messbaren nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie dabei mit Arbeitshilfen in Form eines Selbstbewertungskatalogs und weiteren notwendigen dokumentierten Informationen.

1.1 Allgemeines

Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit

In einer Welt immer schnellerer Veränderungen, die einhergehen mit stetig wachsenden Anforderungen hinsichtlich Effektivität und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem wesentlichen Faktor für den Erfolg. Ressourcenbegrenzung, Klimawandel sowie Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen des Wirtschaftslebens. Wieviel Nachhaltigkeit muss sein, um weiterhin an der Spitze zu liegen oder dorthin zu kommen? Was nützen mir dabei die Managementsysteme, die meine Organisation unterhält? Umweltmanagement zum Schutz der Umwelt, Energiemanagement zum Schutz des Klimas, Arbeits- und Gesundheitsmanagement zum Schutz der Mitarbeiter, für die Kunden auch noch ein Qualitätsmanagement und ggf. weitere Managementsysteme? Viele Unternehmenslenker und Führungskräfte haben das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.

In einer Welt immer schnellerer Veränderungen, die einhergehen mit stetig wachsenden Anforderungen hinsichtlich Effektivität und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem wesentlichen Faktor für den Erfolg. Ressourcenbegrenzung, Klimawandel sowie Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen des Wirtschaftslebens. Wieviel Nachhaltigkeit muss sein, um weiterhin an der Spitze zu liegen oder dorthin zu kommen? Was nützen mir dabei die Managementsysteme, die meine Organisation unterhält? Umweltmanagement zum Schutz der Umwelt, Energiemanagement zum Schutz des Klimas, Arbeits- und Gesundheitsmanagement zum Schutz der Mitarbeiter, für die Kunden auch noch ein Qualitätsmanagement und ggf. weitere Managementsysteme? Viele Unternehmenslenker und Führungskräfte haben das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.

Orientierungshilfe

Um aus diesem Wald wieder herauszufinden, sind ein paar Fragen existenziell, deren Beantwortung ein Koordinatensystem ergibt, an dem man sich wie an Längen- und Breitengrad orientieren kann:

Um aus diesem Wald wieder herauszufinden, sind ein paar Fragen existenziell, deren Beantwortung ein Koordinatensystem ergibt, an dem man sich wie an Längen- und Breitengrad orientieren kann:

| • | Was versteht man unter Nachhaltigkeit im globalen, regionalen und lokalen Maßstab? |

| • | Wie ordnen sich Managementsysteme mit ihren definierten Forderungen in den Kontext der Nachhaltigkeit ein? |

| • | Gibt es Vorgaben und Methoden, Nachhaltigkeit messbar und damit greifbar zu machen? |

Aufbau und Vorgehen

In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen im ersten Teil die sachbezogenen Zusammenhänge zwischen Managementsystemen und dem Nachhaltigkeitsbegriff verdeutlichen. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen die ISO 9004 „Qualität einer Organisation – Anleitung zum nachhaltigen Erfolg” vorstellen, die als Werkzeug zur Umsetzung der Qualitätsnorm ISO 9001 entstanden ist. Die Grundsätze der in der 9004 geschaffenen Selbstbewertung machen es möglich, den Standort einer Organisation auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg über eine Bewertung nach dem Reifegradmodell zu bestimmen. Die Methodik der ISO 9004 lässt sich, unter Berücksichtigung der spezifischen Orientierung anderer auf ISO basierender Managementsysteme, auf diese oder ein integriertes Managementsystem übertragen.

In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen im ersten Teil die sachbezogenen Zusammenhänge zwischen Managementsystemen und dem Nachhaltigkeitsbegriff verdeutlichen. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen die ISO 9004 „Qualität einer Organisation – Anleitung zum nachhaltigen Erfolg” vorstellen, die als Werkzeug zur Umsetzung der Qualitätsnorm ISO 9001 entstanden ist. Die Grundsätze der in der 9004 geschaffenen Selbstbewertung machen es möglich, den Standort einer Organisation auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg über eine Bewertung nach dem Reifegradmodell zu bestimmen. Die Methodik der ISO 9004 lässt sich, unter Berücksichtigung der spezifischen Orientierung anderer auf ISO basierender Managementsysteme, auf diese oder ein integriertes Managementsystem übertragen.

Auch die Frage, ob diese Selbstbewertung ein zusätzlicher Aufwand ist oder ob man sie mit Instrumenten der Prüfung wie z. B. Internen Audits verbinden kann, die in Managementsystemen schon vorhanden sind, möchten wir in diesem Beitrag beantworten.

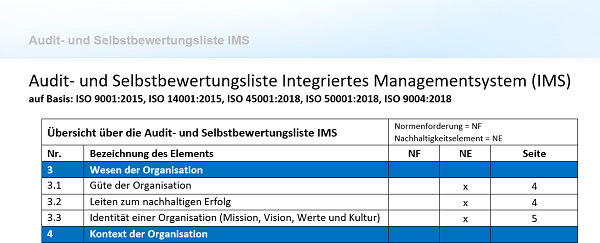

Als Arbeitshilfe finden Sie ein umfangreiches 60-seitiges Word-Dokument mit Selbstbewertungstabellen (basierend auf der ISO 9004) beigefügt, die eine integrierte Prüfung eines IMS nach den Regelwerken ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 ermöglichen. Mit dem Ergebnis erhält die Organisation eine Stärken-Schwächen-Analyse hinsichtlich wesentlicher Erfolgsfaktoren und eine Standortpositionierung auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg.[ 06304_a.docx]

06304_a.docx]

06304_a.docx]

06304_a.docx]1.2 Kontext nachhaltiger Unternehmensführung

Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit wird in der heutigen Zeit an vielen Stellen auch als Modewort für vieles unspezifisch verwendet – meist nicht in dem Kontext, in dem er im Jahre 1713 durch den Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde. Er bezog sich auf eine Forstwirtschaft, in der dem Wald nicht mehr entnommen werden sollte, als natürlich durch neues Wachstum an Holz entstehen konnte. An diesem Beispiel aus der Forstwirtschaft wird deutlich, wie eng Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden sind.

Der Begriff Nachhaltigkeit wird in der heutigen Zeit an vielen Stellen auch als Modewort für vieles unspezifisch verwendet – meist nicht in dem Kontext, in dem er im Jahre 1713 durch den Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde. Er bezog sich auf eine Forstwirtschaft, in der dem Wald nicht mehr entnommen werden sollte, als natürlich durch neues Wachstum an Holz entstehen konnte. An diesem Beispiel aus der Forstwirtschaft wird deutlich, wie eng Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden sind.

Ökonomie braucht Ökologie

Es brauchte mehr als zweieinhalb Jahrhunderte, bis der Begriff Nachhaltigkeit wieder ins kollektive Bewusstsein der Menschen rückte. Auch wenn sich die moderne Diskussion über die Nachhaltigkeit so gut wie nie auf die ursprüngliche Herkunft des Begriffs bezieht, bleibt stets der Aspekt präsent und gültig, der von Anbeginn in ihm liegt: Die Natur als ökologische Basis bildet die ökonomische Grundlage menschlichen Wirtschaftens.

Es brauchte mehr als zweieinhalb Jahrhunderte, bis der Begriff Nachhaltigkeit wieder ins kollektive Bewusstsein der Menschen rückte. Auch wenn sich die moderne Diskussion über die Nachhaltigkeit so gut wie nie auf die ursprüngliche Herkunft des Begriffs bezieht, bleibt stets der Aspekt präsent und gültig, der von Anbeginn in ihm liegt: Die Natur als ökologische Basis bildet die ökonomische Grundlage menschlichen Wirtschaftens.

Corporate Social Responsibility

Mit der Industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann für den Menschen eine tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, ihrer Arbeitsbedingungen und Lebensumstände, die sich im 19. Jahrhundert weiterhin stark veränderten. Damit rückten der Mensch und sein Kontext in der Arbeitswelt und der Gesellschaft in den Fokus der Nachhaltigkeit. Unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility (CSR)” gewannen für die Unternehmen soziale Fragestellungen in der Gesellschaft an Bedeutung. Die Anforderungen der Industriegesellschaft stellten eine neue, untrennbare Verbindung zwischen Menschen, Gesellschaft und Ökonomie her.

Mit der Industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann für den Menschen eine tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, ihrer Arbeitsbedingungen und Lebensumstände, die sich im 19. Jahrhundert weiterhin stark veränderten. Damit rückten der Mensch und sein Kontext in der Arbeitswelt und der Gesellschaft in den Fokus der Nachhaltigkeit. Unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility (CSR)” gewannen für die Unternehmen soziale Fragestellungen in der Gesellschaft an Bedeutung. Die Anforderungen der Industriegesellschaft stellten eine neue, untrennbare Verbindung zwischen Menschen, Gesellschaft und Ökonomie her.

Heute beschreibt der Duden den Begriff Nachhaltigkeit im Sinne von Carlowitz als „Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann”. Mit dieser Definition werden allerdings viele relevante Aspekte des heutigen universellen Nachhaltigkeitsbegriffs nicht abgedeckt.

Dimensionen der Nachhaltigkeit

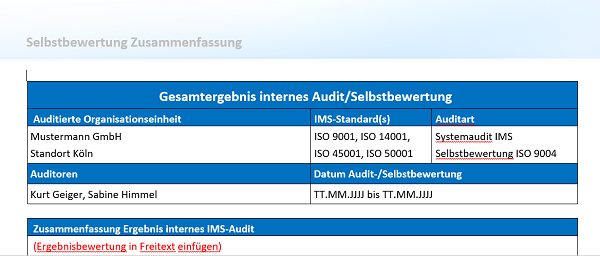

Die Definition der Europäischen Kommission von Anfang der 1990er-Jahre erweitert die sozialen Belange von CSR um die ökonomische Dimension. Fügt man diesen beiden Aspekten die ökologischen Belange hinzu, erhält man die heute gebräuchlichen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Bedeutung des Begriffs wird in erster Linie von Politik und Wissenschaft als globaler Ansatz gesehen, der die gesamte Welt und die gesamte Menschheit umfasst (z. B. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Hunger und Armut). Die drei Säulen (Dimensionen) der Nachhaltigkeit sind in Abbildung 1 dargestellt.

Drei-Säulen-ModellDie Definition der Europäischen Kommission von Anfang der 1990er-Jahre erweitert die sozialen Belange von CSR um die ökonomische Dimension. Fügt man diesen beiden Aspekten die ökologischen Belange hinzu, erhält man die heute gebräuchlichen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Bedeutung des Begriffs wird in erster Linie von Politik und Wissenschaft als globaler Ansatz gesehen, der die gesamte Welt und die gesamte Menschheit umfasst (z. B. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Hunger und Armut). Die drei Säulen (Dimensionen) der Nachhaltigkeit sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit

Ökonomie – Ökologie – Soziales

Das Drei-Säulen-Modell bringt zum Ausdruck, dass sowohl die Wirtschaft (Ökonomie) als auch die Umwelt (Ökologie) und die Gesellschaft (Soziales) eine nachhaltige Entwicklung zu stützen vermögen, das nur ein Gleichgewicht zwischen den Säulen eine ausbalancierte Nachhaltigkeit, sprich Gebäudestabilität, ermöglicht. Jede einzelne Säule besteht aus Bausteinen, die die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen in ihrem Detail ausmachen. Die im Beispiel aufgeführten Bausteine erheben nicht den Anspruch vollständig zu sein. Da Wirtschaft, Gesellschaft und auch Umwelt einem permanenten Wandel global wie regional unterliegen, sind Ergänzungen und Veränderungen jederzeit möglich.

Das Drei-Säulen-Modell bringt zum Ausdruck, dass sowohl die Wirtschaft (Ökonomie) als auch die Umwelt (Ökologie) und die Gesellschaft (Soziales) eine nachhaltige Entwicklung zu stützen vermögen, das nur ein Gleichgewicht zwischen den Säulen eine ausbalancierte Nachhaltigkeit, sprich Gebäudestabilität, ermöglicht. Jede einzelne Säule besteht aus Bausteinen, die die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen in ihrem Detail ausmachen. Die im Beispiel aufgeführten Bausteine erheben nicht den Anspruch vollständig zu sein. Da Wirtschaft, Gesellschaft und auch Umwelt einem permanenten Wandel global wie regional unterliegen, sind Ergänzungen und Veränderungen jederzeit möglich.

Wechselwirkung der Dimensionen

Was aus dem Drei-Säulen-Modell nicht direkt hervorgeht, ist der Umstand, dass es Schnittmengen zwischen den drei Dimensionen gibt. Dies soll Abbildung 2 verdeutlichen. Die Wechselwirkung zwischen den Dimensionen erzeugt Zielkonflikte in den Berührungszonen. Sie werden von Menschen gemacht und sind daher von ihnen auch beeinflussbar.

Abb. 2: Wechselwirkungen der Dimensionen

Was aus dem Drei-Säulen-Modell nicht direkt hervorgeht, ist der Umstand, dass es Schnittmengen zwischen den drei Dimensionen gibt. Dies soll Abbildung 2 verdeutlichen. Die Wechselwirkung zwischen den Dimensionen erzeugt Zielkonflikte in den Berührungszonen. Sie werden von Menschen gemacht und sind daher von ihnen auch beeinflussbar.

Umwelt versus Gesellschaft

Eine wachsende Erdbevölkerung erzeugt zwangsläufig einen erhöhten Ressourcenbedarf, der die Umwelt in Form von Bodenbelastung, Wasserverschmutzung, Luftverunreinigung usw. belastet. Eine faire Nutzung der vorhandenen Ressourcen, die die Möglichkeiten der Natur nicht überbeansprucht, ist daher zu gewährleisten.

Eine wachsende Erdbevölkerung erzeugt zwangsläufig einen erhöhten Ressourcenbedarf, der die Umwelt in Form von Bodenbelastung, Wasserverschmutzung, Luftverunreinigung usw. belastet. Eine faire Nutzung der vorhandenen Ressourcen, die die Möglichkeiten der Natur nicht überbeansprucht, ist daher zu gewährleisten.

Umwelt versus Wirtschaft

Unternehmen wollen Rentabilität und ggf. Wachstum zu noch mehr Rentabilität. Dies ist gemäß den Grundsätzen der Wirtschaft so lange plausibel, wie es nicht einhergeht mit dem Raubbau an natürlichen Ressourcen, etwa überfischten Meeren, abgeholzten Wäldern oder der Vergiftung von Boden, Luft und Wasser. Eine Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen durch eine ungelenkte Wirtschaft ist daher unbedingt zu vermeiden.

Unternehmen wollen Rentabilität und ggf. Wachstum zu noch mehr Rentabilität. Dies ist gemäß den Grundsätzen der Wirtschaft so lange plausibel, wie es nicht einhergeht mit dem Raubbau an natürlichen Ressourcen, etwa überfischten Meeren, abgeholzten Wäldern oder der Vergiftung von Boden, Luft und Wasser. Eine Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen durch eine ungelenkte Wirtschaft ist daher unbedingt zu vermeiden.

Wirtschaft versus Gesellschaft

Unternehmen wollen rentabel produzieren; dazu gehört es, die Kostenseite stetig zu optimieren. Dies sollte aber lebenswerte gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Menschen, Mitarbeiter und deren Familien einschließen. So sollten Lohndumping, gefährliche Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Korruption usw. nicht zu den Optimierungsinstrumenten einer nachhaltigen Unternehmensführung gehören.

Unternehmen wollen rentabel produzieren; dazu gehört es, die Kostenseite stetig zu optimieren. Dies sollte aber lebenswerte gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Menschen, Mitarbeiter und deren Familien einschließen. So sollten Lohndumping, gefährliche Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Korruption usw. nicht zu den Optimierungsinstrumenten einer nachhaltigen Unternehmensführung gehören.

Global Compact Pakt

Das Drei-Säulen-Modell gibt in seiner einfachen Struktur einen guten Überblick über das Wesen der Nachhaltigkeit. Kritiker bemängeln jedoch die mangelnde Operationalisierbarkeit, die notwendig ist, um praktische Konsequenzen daraus abzuleiten. Im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien sind daher Kriterien/Prinzipien von verschiedensten Institutionen erarbeitet worden. Zu nennen wäre zum einen die UNO mit dem Global-Compact-Pakt, dem Unternehmen freiwillig beitreten können [7]. Der Nachhaltigkeitsansatz umfasst zehn Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruption.

Das Drei-Säulen-Modell gibt in seiner einfachen Struktur einen guten Überblick über das Wesen der Nachhaltigkeit. Kritiker bemängeln jedoch die mangelnde Operationalisierbarkeit, die notwendig ist, um praktische Konsequenzen daraus abzuleiten. Im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien sind daher Kriterien/Prinzipien von verschiedensten Institutionen erarbeitet worden. Zu nennen wäre zum einen die UNO mit dem Global-Compact-Pakt, dem Unternehmen freiwillig beitreten können [7]. Der Nachhaltigkeitsansatz umfasst zehn Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruption.

Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Eine andere Variante bietet der Deutsche Nachhaltigkeitskodex aus dem Jahr 2011 [8]. Er definiert 20 Kriterien, die in vier Cluster gegliedert sind (Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft). Beide Regelwerke haben das Ziel, dem Nachhaltigkeitsprinzip eine Struktur zu geben, die vergleichbare Berichtsformen ermöglicht. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Ansätze, das Thema Nachhaltigkeit für Branchen und Unternehmen mess- und bewertbar zu machen.

Eine andere Variante bietet der Deutsche Nachhaltigkeitskodex aus dem Jahr 2011 [8]. Er definiert 20 Kriterien, die in vier Cluster gegliedert sind (Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft). Beide Regelwerke haben das Ziel, dem Nachhaltigkeitsprinzip eine Struktur zu geben, die vergleichbare Berichtsformen ermöglicht. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Ansätze, das Thema Nachhaltigkeit für Branchen und Unternehmen mess- und bewertbar zu machen.

Gerade für international agierende Unternehmen sind nicht mehr ausschließlich die Finanzzahlen in den Bilanzen das einzige Kriterium für Anleger, Kunden oder sonstige Interessengruppen, anhand deren sie eine Bewertung der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens vornehmen. Die nichtfinanziellen Leistungen zu den Aspekten Ökonomie, Ökologie und Sozialem werden zunehmend in die Bewertung miteinbezogen. Daher wird CSR zukünftig ein Kernstück des Wachstums von Unternehmen sein und durch einheitliche Berichtsstandards werden die Leistungen unterschiedlicher Unternehmen vergleichbar.

Berichtspflicht größerer börsennotierter Unternehmen

Mit der Richtlinie 2014/95/EU [9] (CSD-Richtlinie) hat die EU am 22.10.2014 eine rechtliche Vorgabe gemacht, dass größere börsennotierte Unternehmen ihre Daten zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung der Korruption in regelmäßigen Abständen erheben und öffentlich bereitstellen müssen. In Deutschland sind von dieser Berichtspflicht ca. 540 Unternehmen betroffen. Die EU-Richtlinie wurde im April 2017 mit dem CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetz in deutsches Recht überführt. Inhaltlich wurden keine substanziellen Änderungen vorgenommen. Bereits im Dezember 2022 wurde die bestehende CSD-Richtlinie von der EU mit der CSDR-Richtline (Richtlinie 2022/2464/EU [10]) verschärft. Die CSDR-Richtlinie soll Lücken in den geltenden Vorschriften über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen schließen. Dabei wird eine detailliertere Berichtspflicht eingeführt und es wird sichergestellt, dass große Unternehmen verpflichtet sind, Informationen zu Nachhaltigkeitsfragen wie Umweltrechten, sozialen Rechten, Menschenrechten und Governance-Faktoren in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichts des Unternehmens zu veröffentlichen. Damit soll die Vergleichbarkeit der Berichterstattung verbessert werden. Dazu gibt es den European Sustainability Reporting Standard (ESRS) [11], der für die Unternehmen verbindlich ist. Auch die Anzahl an Unternehmen, für die diese Berichtspflicht gilt, wird deutlich ausgeweitet. Nach Schätzungen der EU werden allein in Deutschland davon ca. 15.000 Unternehmen betroffen sein. Die Bundesregierung plant, die neue Richtlinie in einer Novellierung des CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes bis Juli 2024 in deutsches Recht umzusetzen.

Mit der Richtlinie 2014/95/EU [9] (CSD-Richtlinie) hat die EU am 22.10.2014 eine rechtliche Vorgabe gemacht, dass größere börsennotierte Unternehmen ihre Daten zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung der Korruption in regelmäßigen Abständen erheben und öffentlich bereitstellen müssen. In Deutschland sind von dieser Berichtspflicht ca. 540 Unternehmen betroffen. Die EU-Richtlinie wurde im April 2017 mit dem CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetz in deutsches Recht überführt. Inhaltlich wurden keine substanziellen Änderungen vorgenommen. Bereits im Dezember 2022 wurde die bestehende CSD-Richtlinie von der EU mit der CSDR-Richtline (Richtlinie 2022/2464/EU [10]) verschärft. Die CSDR-Richtlinie soll Lücken in den geltenden Vorschriften über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen schließen. Dabei wird eine detailliertere Berichtspflicht eingeführt und es wird sichergestellt, dass große Unternehmen verpflichtet sind, Informationen zu Nachhaltigkeitsfragen wie Umweltrechten, sozialen Rechten, Menschenrechten und Governance-Faktoren in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichts des Unternehmens zu veröffentlichen. Damit soll die Vergleichbarkeit der Berichterstattung verbessert werden. Dazu gibt es den European Sustainability Reporting Standard (ESRS) [11], der für die Unternehmen verbindlich ist. Auch die Anzahl an Unternehmen, für die diese Berichtspflicht gilt, wird deutlich ausgeweitet. Nach Schätzungen der EU werden allein in Deutschland davon ca. 15.000 Unternehmen betroffen sein. Die Bundesregierung plant, die neue Richtlinie in einer Novellierung des CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes bis Juli 2024 in deutsches Recht umzusetzen.

Nachhaltigkeitskodex

Kleinere Unternehmen können freiwillig an dem Berichtssystem teilnehmen. Hilfestellung dazu bildet der Leitfaden „Zum deutschen Nachhaltigkeitskodex – Orientierungshilfe für mittelständische Unternehmen” [12], den der Rat für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung herausgegeben hat. Eine Offenlegung der Ergebnisse ist nicht gefordert, aber es gibt gute Gründe der Imagepflege, getreu dem alten Motto „Tu Gutes und sprich darüber”, die Ergebnisse ganz oder teilweise zu veröffentlichen.

Kleinere Unternehmen können freiwillig an dem Berichtssystem teilnehmen. Hilfestellung dazu bildet der Leitfaden „Zum deutschen Nachhaltigkeitskodex – Orientierungshilfe für mittelständische Unternehmen” [12], den der Rat für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung herausgegeben hat. Eine Offenlegung der Ergebnisse ist nicht gefordert, aber es gibt gute Gründe der Imagepflege, getreu dem alten Motto „Tu Gutes und sprich darüber”, die Ergebnisse ganz oder teilweise zu veröffentlichen.

1.3 Managementsysteme und Nachhaltigkeit

Schwache vs. starke Nachhaltigkeit

Neben der unklaren Zuordnung, was alles unter den Begriff Nachhaltigkeit genau zu subsumieren ist, lässt sich aus dem Drei-Säulen-Modell auch die Wertigkeit der drei Säulen und seiner Einzelkriterien nicht spezifizieren. Die Frage, was ist wichtiger: Wirtschaft, Umwelt oder Gesellschaft oder ist alles gleichwertig, muss im Einzelnen geklärt werden. In der Wissenschaft wird der Ansatz von schwacher oder starker Nachhaltigkeit verfolgt. Schwache Nachhaltigkeit wird geprägt von der Vorstellung, dass sich ökologische, ökonomische und soziale Ressourcen gegeneinander aufwiegen lassen. So wäre es im Rahmen schwacher Nachhaltigkeit akzeptabel, dass Naturressourcen und damit Naturkapital erschöpft würden, wenn dem eine angemessene Menge an geschaffenem Humankapital oder Sachkapital gegenüberstände. Ökonomie und Ökologie wären dann als gleichrangig anzusehen.

Neben der unklaren Zuordnung, was alles unter den Begriff Nachhaltigkeit genau zu subsumieren ist, lässt sich aus dem Drei-Säulen-Modell auch die Wertigkeit der drei Säulen und seiner Einzelkriterien nicht spezifizieren. Die Frage, was ist wichtiger: Wirtschaft, Umwelt oder Gesellschaft oder ist alles gleichwertig, muss im Einzelnen geklärt werden. In der Wissenschaft wird der Ansatz von schwacher oder starker Nachhaltigkeit verfolgt. Schwache Nachhaltigkeit wird geprägt von der Vorstellung, dass sich ökologische, ökonomische und soziale Ressourcen gegeneinander aufwiegen lassen. So wäre es im Rahmen schwacher Nachhaltigkeit akzeptabel, dass Naturressourcen und damit Naturkapital erschöpft würden, wenn dem eine angemessene Menge an geschaffenem Humankapital oder Sachkapital gegenüberstände. Ökonomie und Ökologie wären dann als gleichrangig anzusehen.

Starke Nachhaltigkeit würde bedeuten, dass Naturkapital nur sehr beschränkt oder gar nicht ersetzbar wäre durch Human- oder Sachkapital. Die Ökologie wäre die Grundlage, und nur im Rahmen von zulässigen Parametern (Leitplanken) wäre eine Entwicklung von Human- und/oder Sachkapital möglich.

Die wissenschaftliche Nachhaltigkeitsdebatte ist noch nicht beendet. Welche Aspekte dabei mit einzubeziehen sind und welche nicht, wird auf absehbare Zeit auch nicht geklärt werden. Fakt ist, dass keine der drei Säulen für sich allein steht, sondern dass integrative Ansätze die Wechselwirkungen beschreiben müssen. Alle Bemühungen um Nachhaltigkeit müssen

| • | die Sicherung der menschlichen Existenz, |

| • | die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials und |

| • | die Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft |

in ausgeglichener Balance zum Ergebnis haben.

Globale Dimension

Der Ansatz einer globalen oder EU-weiten Nachhaltigkeit wird den Belangen von Unternehmen und Organisationen nicht gerecht und lässt sich operativ mangels signifikanter Steuerungsgrößen auch nicht umsetzen. So ist zum Beispiel wirksamer Klimaschutz eine staatliche oder sogar überstaatliche Aufgabe, zu der Unternehmen ihren Beitrag leisten können, wogegen ihr Einflussvermögen angesichts globaler Dimensionen eher begrenzt ist.

Der Ansatz einer globalen oder EU-weiten Nachhaltigkeit wird den Belangen von Unternehmen und Organisationen nicht gerecht und lässt sich operativ mangels signifikanter Steuerungsgrößen auch nicht umsetzen. So ist zum Beispiel wirksamer Klimaschutz eine staatliche oder sogar überstaatliche Aufgabe, zu der Unternehmen ihren Beitrag leisten können, wogegen ihr Einflussvermögen angesichts globaler Dimensionen eher begrenzt ist.

Einflussgrößen

Das Ausmaß der Einflussmöglichkeiten von Unternehmen auf die Nachhaltigkeit ist aber keine konstante Größe, sondern abhängig von

Das Ausmaß der Einflussmöglichkeiten von Unternehmen auf die Nachhaltigkeit ist aber keine konstante Größe, sondern abhängig von

| • | der Größe des Unternehmens (KMU oder Konzern), |

| • | der globalen oder lokalen Präsenz (Handwerksbetrieb, Global Player) und |

| • | der Branche und den damit einhergehenden Auswirkungen (z. B. Automobilindustrie, Chemieindustrie oder Banken). |

Interessierte Parteien

Welche Nachhaltigkeitsthemen in welchem Maß für ein Unternehmen oder eine Organisation eine Bedeutung haben, hängt entscheidend von seinem Kontext und den Interessierten Parteien (Stakeholder) und deren Erwartungen an das Unternehmen oder die Organisation ab. An dieser Stelle haben Nachhaltigkeit und Managementsysteme (z. B. ISO 9001, 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts und 4.2 Erfordernisse und Verstehen der Erwartungen interessierter Parteien/Stakeholder) hinsichtlich zu erfüllender Anforderungen eine gemeinsame Ausgangsbasis.

Welche Nachhaltigkeitsthemen in welchem Maß für ein Unternehmen oder eine Organisation eine Bedeutung haben, hängt entscheidend von seinem Kontext und den Interessierten Parteien (Stakeholder) und deren Erwartungen an das Unternehmen oder die Organisation ab. An dieser Stelle haben Nachhaltigkeit und Managementsysteme (z. B. ISO 9001, 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts und 4.2 Erfordernisse und Verstehen der Erwartungen interessierter Parteien/Stakeholder) hinsichtlich zu erfüllender Anforderungen eine gemeinsame Ausgangsbasis.

Kontext- und Stakeholderanalyse

Die Aufgabe besteht darin, für das eigene Unternehmen in einer Transformation aus den übergeordneten Themen der drei Nachhaltigkeitssäulen sowie der Kontext- und Stakeholder-Analyse der vorhandenen Managementsysteme die für das Unternehmen relevanten Themen zu identifizieren und ggf. einzelne wichtige Themen auf die Bedürfnisse des Unternehmens (z. B. hinsichtlich Nutzen oder Beeinflussbarkeit) herunterzubrechen.

Die Aufgabe besteht darin, für das eigene Unternehmen in einer Transformation aus den übergeordneten Themen der drei Nachhaltigkeitssäulen sowie der Kontext- und Stakeholder-Analyse der vorhandenen Managementsysteme die für das Unternehmen relevanten Themen zu identifizieren und ggf. einzelne wichtige Themen auf die Bedürfnisse des Unternehmens (z. B. hinsichtlich Nutzen oder Beeinflussbarkeit) herunterzubrechen.

Art des Kontaktes

In Bezug auf die Bedeutung von Kontext und Stakeholdern ist für das Unternehmen auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse zu berücksichtigen, ob ein unmittelbarer (häufiger) Kontakt im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit vorliegt (z. B. Lieferanten, direkte Kunden, Behörden) oder nur eine mittelbare (gelegentliche) Beziehung besteht (z. B. Politik, Medien, Marktteilnehmer). Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft eine Nachhaltigkeitstabelle für ein Unternehmen.

In Bezug auf die Bedeutung von Kontext und Stakeholdern ist für das Unternehmen auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse zu berücksichtigen, ob ein unmittelbarer (häufiger) Kontakt im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit vorliegt (z. B. Lieferanten, direkte Kunden, Behörden) oder nur eine mittelbare (gelegentliche) Beziehung besteht (z. B. Politik, Medien, Marktteilnehmer). Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft eine Nachhaltigkeitstabelle für ein Unternehmen.

Tabelle 1: Nachhaltigkeitsthemen eines Unternehmens

Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt |

Erwirtschaften von Umsätzen und Gewinn | Gesetze und rechtliche Regelungen achten | Einsatz von gefährlichen Stoffen vermeiden |

Schaffen und Erhalten von Arbeitsplätzen | Menschenrechte achten und Diskriminierung vermeiden | Ressourcen und Energie effizient nutzen |

Innovation fördern und Investitionsbereitschaft | gute und sichere Arbeitsbedingungen | Erneuerbare Materialien und Energiequellen verwenden |

angemessene Steuerentrichtung | gute Beziehungen zu Anwohnern und anderen Stakeholdern | Bodenverbrauch minimieren und Artenvielfalt erhalten |

Beiträge zur Stärkung der lokalen Wirtschaft | Produkt- und Dienstleistungssicherheit | schädliche Abfälle und Abwässer vermeiden |

Korruption bekämpfen | respektvoll mit Partnern, Lieferanten und Kunden umgehen | effiziente Recyclingstrategien fördern |

Kompetenzen entwickeln und Qualifikation fördern | Arbeitnehmerinteressen wahren | schädliche Emissionen und Klimaschutz vermeiden |

Qualität von Produkten und Prozessen | demografische Entwicklung berücksichtigen | Energieeffiziente Produktionsmittel einsetzen |

keine Kinder- und Zwangsarbeit | Bildung und Ausbildung fördern | Produktlebenszyklus berücksichtigen |

MS konkretisieren Forderungen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit steht für eine ganzheitliche Strategie eines Unternehmens. Ein Managementsystem hingegen strukturiert ein bestimmtes Handlungsfeld, d. h., es konzentriert sich auf einen oder mehrere Aspekte der nachhaltigen Unternehmensführung, z. B. mit der ISO 9001 auf Qualität oder mit der ISO 14001 auf Umwelt. Das bedeutet, Managementsysteme können ausführender Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie sein. Sie konkretisieren dort Forderungen, wo die Nachhaltigkeitsthemen unkonkret, nicht operational bleiben.

Nachhaltigkeit steht für eine ganzheitliche Strategie eines Unternehmens. Ein Managementsystem hingegen strukturiert ein bestimmtes Handlungsfeld, d. h., es konzentriert sich auf einen oder mehrere Aspekte der nachhaltigen Unternehmensführung, z. B. mit der ISO 9001 auf Qualität oder mit der ISO 14001 auf Umwelt. Das bedeutet, Managementsysteme können ausführender Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie sein. Sie konkretisieren dort Forderungen, wo die Nachhaltigkeitsthemen unkonkret, nicht operational bleiben.

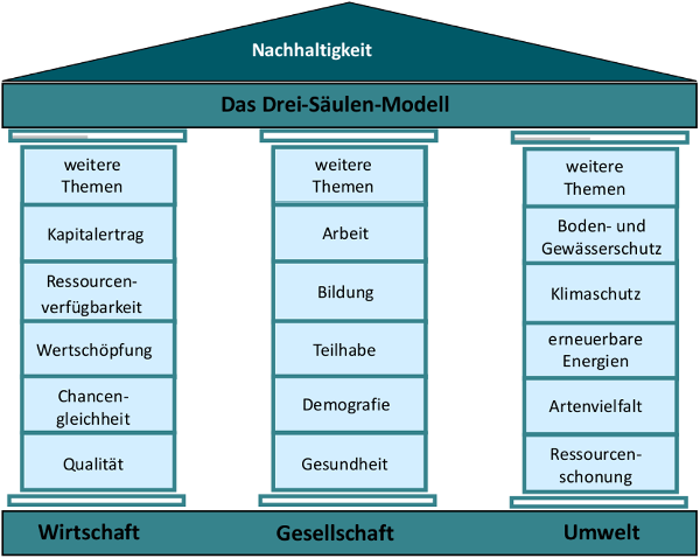

Schwerpunkte im Nachhaltigkeitsansatz sind Themen, die die Ökonomie, die Ökologie sowie die Gesellschaft und das Soziale abbilden. Wenn man die thematisch zugehörigen Managementsysteme der ISO betrachtet, lässt sich eine Zuordnung zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden, wie in Abbildung 3 dargestellt.

Abb. 3: Dimensionen der Nachhaltigkeit und Bezug zu ISO-Normen

EMAS III

Zur Dimension Umwelt/Klima lässt sich auch noch die EMAS III (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) der EU zählen.

Zur Dimension Umwelt/Klima lässt sich auch noch die EMAS III (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) der EU zählen.

IMS

Unternehmen, die eine Mehrzahl von Managementsystemen implementiert und integriert haben – sog. „Integrierte Managementsysteme (IMS)”, können diese Managementsysteme als Werkzeuge zur operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen verwenden, auch wenn die derzeit auf dem Markt befindlichen ISO-Normen nicht alle Themen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie benötigt, abdecken können. Betrachtet man ein IMS, wie es bei einer größeren Zahl von Unternehmen und Organisationen bereits gelebt wird, mit den Normen ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO 50001, ergibt sich folgende Einschätzung:

Unternehmen, die eine Mehrzahl von Managementsystemen implementiert und integriert haben – sog. „Integrierte Managementsysteme (IMS)”, können diese Managementsysteme als Werkzeuge zur operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen verwenden, auch wenn die derzeit auf dem Markt befindlichen ISO-Normen nicht alle Themen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie benötigt, abdecken können. Betrachtet man ein IMS, wie es bei einer größeren Zahl von Unternehmen und Organisationen bereits gelebt wird, mit den Normen ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO 50001, ergibt sich folgende Einschätzung:

| Umwelt (Ökologie) | |

| • | Die stärkste Überdeckung der gängigen Nachhaltigkeitsanforderungen im Bereich der Ökologie mit einer Erfüllung durch ISO-Normen haben Unternehmen, die ein Umwelt- und Energiemanagementsystem nach ISO 14001 und ISO 50001 (oder Ersatzweise die EMAS) unterhalten. Für die meisten Unternehmen bleibt über die Erfüllung der Normenanforderungen hinaus nicht mehr viel zur Nachhaltigkeit zu tun, da ca. 75 % der Nachhaltigkeitsthemen, die eine Organisation beeinflussen kann, normativ abgedeckt werden. |

| Wirtschaft (Ökonomie) | |

| • | Die Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems beziehen sich nur auf einen Teil der Nachhaltigkeitsthemen zur Ökologie. Überwiegend abgedeckt sind durch die ISO 9001 die Themen sichere Prozesse sowie sichere Produkte/Dienstleistungen, Kompetenzförderung und Kundenorientierung. Mit diesen Themen sind aber weniger als 50 % der möglichen Themenfelder der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Mit der ISO 37001 (Korruption) und der ISO/IEC 27001 (Informationssicherheit) kann der Beitrag zur Nachhaltigkeit auf über 50 % gesteigert werden. |

| Gesellschaft (Soziales) | |

| • | Den geringsten Abdeckungsgrad hinsichtlich der Nachhaltigkeitsdimension hat die ISO 45001 „Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit” (SGA-MS). Sie beschränkt ihren Wirkungsbereich im Wesentlichen auf die eigenen Arbeitnehmer und deren Schutz vor psychischer und physischer Gefährdung am Arbeitsplatz sowie den Schutz vor negativen Langzeitauswirkungen durch die Arbeit. Durch die ISO 45001 erfüllt ein Unternehmen vielleicht 25 % der möglichen Themen zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Themen wie z. B. Kinderarbeit oder Menschenrechte sind nicht Regelungsbestandteil der ISO 45001. Auch die Arbeitsbedingungen in weltweiten Lieferketten stehen nicht im Fokus. Gleiches gilt für soziale und gesellschaftliche Themen außerhalb der Arbeitswelt. An dieser Stelle bietet sich mit der ISO 26000 ein Leitfaden an, der Hilfestellung bietet bei der Umsetzung von gesellschaftlicher Verantwortung. Der Leitfaden ist kein Zertifizierungsstandard, enthält aber ausführliche Vorschläge zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung. In Verbindung mit der ISO 45001 lassen sich so auch auf diesem Gebiet bis zu 50 % Umsetzungsgrad für die Organisation erreichen. |

Einordnung der Unternehmen

Die Betrachtung von Nachhaltigkeitsthemen ist geboren aus einem globalen Ansatz mit dem Ziel, die Lebensgrundlagen der Menschheit in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren. Die weltweite Betrachtungsebene ist für die meisten Unternehmen mindestens eine Stufe (weltweit operierende Konzerne) wenn nicht sogar zwei Stufen (Mittelstand mit regionalem Schwerpunkt) zu hoch. Der Ansatz für Unternehmen wird sich in der Regel auf die Nachhaltigkeitsthemen beschränken, die das Unternehmen direkt im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit beeinflussen kann und ggf. noch Themen, die dem Unternehmen wichtig sind und auf die indirekt über Kunden, Lieferanten, Verbände und andere interessierte Parteien Einfluss genommen werden kann.

Die Betrachtung von Nachhaltigkeitsthemen ist geboren aus einem globalen Ansatz mit dem Ziel, die Lebensgrundlagen der Menschheit in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren. Die weltweite Betrachtungsebene ist für die meisten Unternehmen mindestens eine Stufe (weltweit operierende Konzerne) wenn nicht sogar zwei Stufen (Mittelstand mit regionalem Schwerpunkt) zu hoch. Der Ansatz für Unternehmen wird sich in der Regel auf die Nachhaltigkeitsthemen beschränken, die das Unternehmen direkt im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit beeinflussen kann und ggf. noch Themen, die dem Unternehmen wichtig sind und auf die indirekt über Kunden, Lieferanten, Verbände und andere interessierte Parteien Einfluss genommen werden kann.

Empfehlung

Für internationale Konzerne und Großunternehmen wäre eine Mitgliedschaft im United Nations Global Compact ein Ansatz, ihre Nachhaltigkeitsstrategie thematisch auszurichten. Für mittelständische Unternehmen bietet sich als einfacherer Standard der Deutsche Nachhaltigkeitskodex mit seinen 20 Nachhaltigkeitskriterien als Richtschnur an.

Für internationale Konzerne und Großunternehmen wäre eine Mitgliedschaft im United Nations Global Compact ein Ansatz, ihre Nachhaltigkeitsstrategie thematisch auszurichten. Für mittelständische Unternehmen bietet sich als einfacherer Standard der Deutsche Nachhaltigkeitskodex mit seinen 20 Nachhaltigkeitskriterien als Richtschnur an.

Nachhaltigkeitsthemen komplettieren

Nachhaltigkeitsstrategie und Managementsysteme gehören zusammen. Übergeordnet sind aber die Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Einzelthemen. Da, wo ein Nachhaltigkeitsthema durch ein Managementsystem untersetzt ist, hat das Unternehmen den Vorteil, dass über das Managementsystem vorgegeben ist, was alles zur Erfüllung geregelt sein muss. Wie es im Einzelnen geregelt wird, liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Gibt es kein Managementsystem zum Nachhaltigkeitsthema, muss das Unternehmen selbst festlegen, was zu diesem Thema alles geregelt werden soll, um dann das Wie zu bestimmen. An dieser Stelle kommen wieder Standards wie der Global Compact oder der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ins Spiel. Sie bieten einen Rahmen, in dem sich Unternehmen die für sie relevanten Themen und Vorgaben der Nachhaltigkeit heraussuchen können. Mittels interner Festlegungen (z. B. Prozesse) können sie diese als freiwillige Verpflichtung in das IMS aufnehmen.

Nachhaltigkeitsstrategie und Managementsysteme gehören zusammen. Übergeordnet sind aber die Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Einzelthemen. Da, wo ein Nachhaltigkeitsthema durch ein Managementsystem untersetzt ist, hat das Unternehmen den Vorteil, dass über das Managementsystem vorgegeben ist, was alles zur Erfüllung geregelt sein muss. Wie es im Einzelnen geregelt wird, liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Gibt es kein Managementsystem zum Nachhaltigkeitsthema, muss das Unternehmen selbst festlegen, was zu diesem Thema alles geregelt werden soll, um dann das Wie zu bestimmen. An dieser Stelle kommen wieder Standards wie der Global Compact oder der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ins Spiel. Sie bieten einen Rahmen, in dem sich Unternehmen die für sie relevanten Themen und Vorgaben der Nachhaltigkeit heraussuchen können. Mittels interner Festlegungen (z. B. Prozesse) können sie diese als freiwillige Verpflichtung in das IMS aufnehmen.

Nachhaltigkeitsbericht

Ein weiterer Vorteil bei Managementsystemen ist, dass eine unabhängige Stelle (z. B. Zertifizierungsgesellschaft) bescheinigt, dass die Mindestanforderungen des Standards erfüllt sind. Im Fall der Nachhaltigkeit erfolgt der Nachweis der Umsetzung über einen vom Unternehmen regelmäßig erstellten (strukturierten) Nachhaltigkeitsbericht, der veröffentlicht werden muss. Die Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsberichten ist häufig wegen fehlender gemeinsamer Standards problematisch. Auditberichte von Zertifizierungsgesellschaften sind wegen gemeinsamer Vorgaben durch die Akkreditierungsgesellschaften besser vergleichbar.

Ein weiterer Vorteil bei Managementsystemen ist, dass eine unabhängige Stelle (z. B. Zertifizierungsgesellschaft) bescheinigt, dass die Mindestanforderungen des Standards erfüllt sind. Im Fall der Nachhaltigkeit erfolgt der Nachweis der Umsetzung über einen vom Unternehmen regelmäßig erstellten (strukturierten) Nachhaltigkeitsbericht, der veröffentlicht werden muss. Die Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsberichten ist häufig wegen fehlender gemeinsamer Standards problematisch. Auditberichte von Zertifizierungsgesellschaften sind wegen gemeinsamer Vorgaben durch die Akkreditierungsgesellschaften besser vergleichbar.

2.1 Grenzen und Chancen von Internen Audits

Erfüllung von Mindestanforderungen

Alle gängigen zertifizierfähigen auf ISO basierenden Managementsysteme, z. B. die ISO 9001, ISO 140001, ISO 45001 oder ISO 50001, fordern die Durchführung von internen Audits in regelmäßigen Abständen. Die internen Audits sollen zum einen die Konformität mit dem zugrundeliegenden Regelwerk (Norm) überprüfen und zum anderen mögliches Verbesserungspotenzial für das System und seine Prozesse identifizieren, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. In zertifizierten Managementsystemen wird die Normenkonformität durch das Zertifizierungsverfahren und seine Audits (Überwachung und Rezertifizierung) regelmäßig überprüft. Ergebnis ist die Erfüllung einer Mindestanforderung, die durch das Zertifizierungsverfahren definiert ist. Das Ergebnis wird nicht quantifiziert (z. B. nach Notensystem), sondern beschränkt sich auf Bestanden oder Nicht-Bestanden. In internen Audits sollte die Normenkonformität nach der Erstzertifizierung nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern nur noch als Generalprobe vor einem Überwachungs- oder Rezertifizierungsaudit dienen. Dazu sollten ein Viertel bis maximal ein Drittel der Zeit eines internen Audits ausreichen.

Alle gängigen zertifizierfähigen auf ISO basierenden Managementsysteme, z. B. die ISO 9001, ISO 140001, ISO 45001 oder ISO 50001, fordern die Durchführung von internen Audits in regelmäßigen Abständen. Die internen Audits sollen zum einen die Konformität mit dem zugrundeliegenden Regelwerk (Norm) überprüfen und zum anderen mögliches Verbesserungspotenzial für das System und seine Prozesse identifizieren, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. In zertifizierten Managementsystemen wird die Normenkonformität durch das Zertifizierungsverfahren und seine Audits (Überwachung und Rezertifizierung) regelmäßig überprüft. Ergebnis ist die Erfüllung einer Mindestanforderung, die durch das Zertifizierungsverfahren definiert ist. Das Ergebnis wird nicht quantifiziert (z. B. nach Notensystem), sondern beschränkt sich auf Bestanden oder Nicht-Bestanden. In internen Audits sollte die Normenkonformität nach der Erstzertifizierung nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern nur noch als Generalprobe vor einem Überwachungs- oder Rezertifizierungsaudit dienen. Dazu sollten ein Viertel bis maximal ein Drittel der Zeit eines internen Audits ausreichen.

Fortlaufende Verbesserung

Schwerpunkt der internen Audits mit dem deutlich größeren Zeitanteil, sollte die fortlaufende Verbesserung sein. In Überwachungsaudits- und Rezertifizierungsaudits werden durch die externen Auditoren auch Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet, aber diese stehen nicht im Mittelpunkt ihrer Audits. Sie sind in der Regel Auditfeststellungen, die bei der Regelkonformitätsprüfung nebenbei anfallen. In internen Audits sollte der Auditschwerpunkt auf der systematischen Ermittlung von Potenzialen zur Verbesserung der Systemwirksamkeit und ihrer Prozesse der Prüfgegenstand der einzelnen Norm sein. Das wären z. B.

Schwerpunkt der internen Audits mit dem deutlich größeren Zeitanteil, sollte die fortlaufende Verbesserung sein. In Überwachungsaudits- und Rezertifizierungsaudits werden durch die externen Auditoren auch Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet, aber diese stehen nicht im Mittelpunkt ihrer Audits. Sie sind in der Regel Auditfeststellungen, die bei der Regelkonformitätsprüfung nebenbei anfallen. In internen Audits sollte der Auditschwerpunkt auf der systematischen Ermittlung von Potenzialen zur Verbesserung der Systemwirksamkeit und ihrer Prozesse der Prüfgegenstand der einzelnen Norm sein. Das wären z. B.

| • | im Qualitätsmanagementsystem (QMS) die Produkt- und/oder Dienstleistungsqualität sowie die Kundenzufriedenheit, |

| • | im Umweltmanagement (UMS) der Umweltschutz sowie die Minimierung der Umweltauswirkungen der eigenen Tätigkeiten, |

| • | im Arbeitsschutzmanagement (SGU) der Arbeits- und Gesundheitsschutz von Mitarbeitern und betroffenen Parteien und |

| • | im Energiemanagement (EnMS) die Energieeffizienz in Produktion und Verwaltung sowie der Klimaschutz. |

Best Practice anstreben

Im Sinne möglichst bester Ergebnisse von Managementsystemen ist die Prüfung eines Mindeststandards in internen Audits nicht zielführend, sondern das Ergebnis sollte messbar sein, und das Auditergebnis sollte eine schrittweise Einstufung in der Bandbreite von „Anforderung nicht erfüllt” bis „Best Practice” ermöglichen.

Im Sinne möglichst bester Ergebnisse von Managementsystemen ist die Prüfung eines Mindeststandards in internen Audits nicht zielführend, sondern das Ergebnis sollte messbar sein, und das Auditergebnis sollte eine schrittweise Einstufung in der Bandbreite von „Anforderung nicht erfüllt” bis „Best Practice” ermöglichen.

Ziel: Aufdecken von Verbesserungspotenzial

Diese Ergebnisanforderungen erfüllen die meisten internen Audits heute noch nicht. Ein großer Teil hat nicht die Aufdeckung von Verbesserungspotenzial als Zielsetzung des Audits im Fokus, sondern die Überprüfung der Normenkonformität. Unternehmen mit reiferen Managementsystemen und solche der Automobilindustrie nutzen ggf. in ihren Audits Elemente von Prozessaudits (z. B. nach VDA 6.3). Dort wird die Erfüllung von Anforderungen nach einem Punktesystem bewertet, das den Erfüllungsgrad der Anforderung klassifiziert. Das Aufdecken von Verbesserungspotenzial wird über eine Vergrößerung der Auditstichprobe erzielt, die das Erkennen von Schwachstellen im Managementsystem und den Prozessen begünstigt.

Diese Ergebnisanforderungen erfüllen die meisten internen Audits heute noch nicht. Ein großer Teil hat nicht die Aufdeckung von Verbesserungspotenzial als Zielsetzung des Audits im Fokus, sondern die Überprüfung der Normenkonformität. Unternehmen mit reiferen Managementsystemen und solche der Automobilindustrie nutzen ggf. in ihren Audits Elemente von Prozessaudits (z. B. nach VDA 6.3). Dort wird die Erfüllung von Anforderungen nach einem Punktesystem bewertet, das den Erfüllungsgrad der Anforderung klassifiziert. Das Aufdecken von Verbesserungspotenzial wird über eine Vergrößerung der Auditstichprobe erzielt, die das Erkennen von Schwachstellen im Managementsystem und den Prozessen begünstigt.

2.2 Selbstbewertungsmodelle, Methoden und Techniken

Von TQM zu Best Practice

Institutionalisierte Methoden zur Bewertung von Spitzenleistung finden im Qualitätsmanagement heute schon Anwendung. Kein Unternehmen erbringt von heute auf morgen Spitzenleistungen. Von den ersten Schritten im Total Quality Management (TQM) bis zur Erreichung von Spitzenleistung (Best Practice) ist es ein langer und teilweise auch mühsamer Weg. Ein möglicher Weg dahin ist TQM, eine Managementphilosophie, die vom gesamten Unternehmen getragen werden muss. Für den Erfolg von TQM ist es jedoch nicht entscheidend, dass alle theoretisch denkbaren Situationen im Unternehmen festgeschrieben werden, sondern dass sich alle Mitarbeiter am Streben nach stetiger Verbesserung beteiligen. Diese Einstellung „Alle machen mit, um Bestmögliches zu erreichen”, ist im Nachhaltigkeitsgedanken ebenso zu finden. Im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsbegriff, für den es zurzeit keine eindeutige Methodik gibt, wie das zu messen ist, ist man im TQM schon einen Schritt weiter.

Institutionalisierte Methoden zur Bewertung von Spitzenleistung finden im Qualitätsmanagement heute schon Anwendung. Kein Unternehmen erbringt von heute auf morgen Spitzenleistungen. Von den ersten Schritten im Total Quality Management (TQM) bis zur Erreichung von Spitzenleistung (Best Practice) ist es ein langer und teilweise auch mühsamer Weg. Ein möglicher Weg dahin ist TQM, eine Managementphilosophie, die vom gesamten Unternehmen getragen werden muss. Für den Erfolg von TQM ist es jedoch nicht entscheidend, dass alle theoretisch denkbaren Situationen im Unternehmen festgeschrieben werden, sondern dass sich alle Mitarbeiter am Streben nach stetiger Verbesserung beteiligen. Diese Einstellung „Alle machen mit, um Bestmögliches zu erreichen”, ist im Nachhaltigkeitsgedanken ebenso zu finden. Im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsbegriff, für den es zurzeit keine eindeutige Methodik gibt, wie das zu messen ist, ist man im TQM schon einen Schritt weiter.

EFQM

Hilfestellung geben den Unternehmen dabei Modelle wie das der European Foundation for Quality Management (EFQM) [13] als Weg zur Erreichung von Bestleistungen im Qualitätsmanagement. Das Modell dient zum einen zur TQM-Selbstbewertung einer Organisation, zum anderen aber auch als Grundlage der Bewertung zum European Quality Award (EQA), dem Europäischen Qualitätspreis, der alle vier Jahre vergeben wird. Ende 2019 wurde von der EFQM ein überarbeitetes Modell vorgestellt, das die Nachhaltigkeit stärker betont als die Vorgängerversion, dafür den Begriff Exzellenz nicht mehr in den Vordergrund stellt.

Hilfestellung geben den Unternehmen dabei Modelle wie das der European Foundation for Quality Management (EFQM) [13] als Weg zur Erreichung von Bestleistungen im Qualitätsmanagement. Das Modell dient zum einen zur TQM-Selbstbewertung einer Organisation, zum anderen aber auch als Grundlage der Bewertung zum European Quality Award (EQA), dem Europäischen Qualitätspreis, der alle vier Jahre vergeben wird. Ende 2019 wurde von der EFQM ein überarbeitetes Modell vorgestellt, das die Nachhaltigkeit stärker betont als die Vorgängerversion, dafür den Begriff Exzellenz nicht mehr in den Vordergrund stellt.

Sustainable Development Goals

Der Nachhaltigkeitsansatz orientiert sich dabei an der Agenda 2030 „Nachhaltige Entwicklungsziele” (Sustainable Development Goals), die auf 17 Feldern Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Menschheit formuliert. Diese Agenda haben die UN 2015 formuliert und verabschiedet. Die Ziele verfolgen den Anspruch, soziale Gleichheit herzustellen, eine wohlüberlegte Regulierung von Verantwortung und Wohlstand zu fördern und dabei auch noch den Planeten und seine Ressourcen zu schützen.

Der Nachhaltigkeitsansatz orientiert sich dabei an der Agenda 2030 „Nachhaltige Entwicklungsziele” (Sustainable Development Goals), die auf 17 Feldern Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Menschheit formuliert. Diese Agenda haben die UN 2015 formuliert und verabschiedet. Die Ziele verfolgen den Anspruch, soziale Gleichheit herzustellen, eine wohlüberlegte Regulierung von Verantwortung und Wohlstand zu fördern und dabei auch noch den Planeten und seine Ressourcen zu schützen.

EFQM-Modell

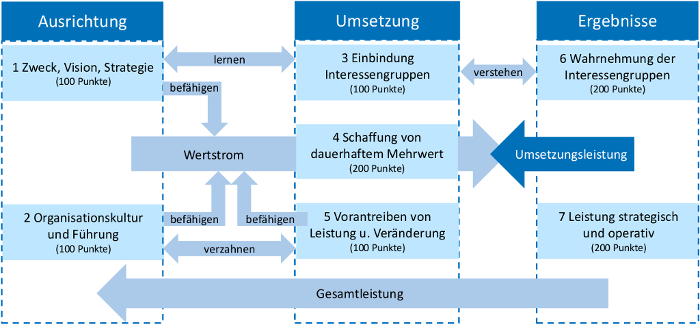

Die Abbildung 4 zeigt das neue EFQM-Modell. Es beschreibt sieben Kriterien, die eine Organisation maximal erfüllen muss, um Spitzenleistungen (1.000 Punkte) zu erzielen. Dabei wird besonderer Wert auf den ganzheitlichen, unternehmensweiten Ansatz gelegt.

Abb. 4: Das EFQM-Modell

Die Abbildung 4 zeigt das neue EFQM-Modell. Es beschreibt sieben Kriterien, die eine Organisation maximal erfüllen muss, um Spitzenleistungen (1.000 Punkte) zu erzielen. Dabei wird besonderer Wert auf den ganzheitlichen, unternehmensweiten Ansatz gelegt.

Drei Säulen und sieben Kriterien

Das neue Modell ist auf drei Säulen und sieben Kriterien aufgebaut. Zu den Säulen zählen:

Das neue Modell ist auf drei Säulen und sieben Kriterien aufgebaut. Zu den Säulen zählen:

Die Ausrichtungmit den beiden Kriterien „Zweck, Vision, Strategie” und „Kultur, Führung”.

Warum existiert die Organisation? Welchen Zweck erfüllt sie? Warum verfolgt sie genau die aktuelle Strategie?

Die Realisierungmit den drei Kriterien „Interessengruppen einbinden”, „nachhaltigen Nutzen schaffen” und „Leistungsfähigkeit und Transformation”

Wie beabsichtigt die Organisation, ihren Zweck zu erreichen und ihre Strategie umzusetzen?

Das Ergebnismit den beiden Kriterien „Wahrnehmung der Interessengruppen” und „Strategie und leistungsbezogene Ergebnisse”.

Was hat die Organisation erreicht? Was will sie künftig erreichen?

Hervorgehobene Aspekte

Das neue EFQM Modell hebt dabei die Bedeutung folgender Aspekte hervor:

Das neue EFQM Modell hebt dabei die Bedeutung folgender Aspekte hervor:

| • | den Vorrang des Kunden und seiner Bedürfnisse vor anderen Zielen, |

| • | die Notwendigkeit eines langfristigen, auf die Interessengruppen ausgerichteten Blickwinkels, |

| • | den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen dem, was die Organisation tut, der Art, wie sie es tut, und was sie infolge dieser Handlungen erreicht. |

Bewertung

Jedes der sieben Kriterien untergliedert sich in mehrere Unterkriterien, die im Detail das Wesen des Kriteriums erfassen. Basis der Bewertung ist ein Prüfkatalog mit Fragen und Einstufungen zu jedem Teilkriterium, in dem nach Stärken und Verbesserungsbereichen gesucht und deren Ausprägung quantifiziert wird. Jedem der Teilkriterien ist ein maximaler (variabler) Punktwert zugeordnet, der auch eine gewisse Gewichtung der Einzelkriterien darstellt. In Summe ergeben diese Teilkriterien die vorgegebene Punktzahl des Kriteriums. Die Kriterien 1, 2, 3 und 5 haben jeweils 100 Punkte, die Kriterien 4, 6 und 7 haben 200 Punkte.

Jedes der sieben Kriterien untergliedert sich in mehrere Unterkriterien, die im Detail das Wesen des Kriteriums erfassen. Basis der Bewertung ist ein Prüfkatalog mit Fragen und Einstufungen zu jedem Teilkriterium, in dem nach Stärken und Verbesserungsbereichen gesucht und deren Ausprägung quantifiziert wird. Jedem der Teilkriterien ist ein maximaler (variabler) Punktwert zugeordnet, der auch eine gewisse Gewichtung der Einzelkriterien darstellt. In Summe ergeben diese Teilkriterien die vorgegebene Punktzahl des Kriteriums. Die Kriterien 1, 2, 3 und 5 haben jeweils 100 Punkte, die Kriterien 4, 6 und 7 haben 200 Punkte.

ISO 9004

Eine vereinfachte Version der Bewertbarkeit von TQM bietet die ISO 9004. Sie ist ein Leitfaden, der sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems betrachtet. Er enthält Anleitungen zur Ausrichtung eines Unternehmens in Richtung Total-Quality-Management (TQM), ist aber keine Zertifizierungsgrundlage. Stattdessen kann sie als Anleitung zur Selbstbewertung genutzt werden. Im Anhang gibt es dazu Listen, die zu den einzelnen Forderungen des Leitfadens konkrete Hinweise zum „Reifegrad” geben. Der Reifegrad 1 stellt die Minimalforderungen dar, Reifegrad 3 sollte von einem nach ISO 9001-zertifizierten Unternehmen, das ein in der Praxis erprobtes QMS unterhält, erreicht werden können. Der höchste Reifegrad 5 orientiert sich an der Spitzenleistung (Best Practice) im jeweiligen Sektor.

Eine vereinfachte Version der Bewertbarkeit von TQM bietet die ISO 9004. Sie ist ein Leitfaden, der sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems betrachtet. Er enthält Anleitungen zur Ausrichtung eines Unternehmens in Richtung Total-Quality-Management (TQM), ist aber keine Zertifizierungsgrundlage. Stattdessen kann sie als Anleitung zur Selbstbewertung genutzt werden. Im Anhang gibt es dazu Listen, die zu den einzelnen Forderungen des Leitfadens konkrete Hinweise zum „Reifegrad” geben. Der Reifegrad 1 stellt die Minimalforderungen dar, Reifegrad 3 sollte von einem nach ISO 9001-zertifizierten Unternehmen, das ein in der Praxis erprobtes QMS unterhält, erreicht werden können. Der höchste Reifegrad 5 orientiert sich an der Spitzenleistung (Best Practice) im jeweiligen Sektor.

ISO 9004 – ISO 9001

Die ISO 9004 ist eher das „Managementdesign”, also ein Managementmodell und kein eigenes Managementsystem. Die konkrete Umsetzung der ISO 9004 entspricht im Grundsatz dem EFQM-Modell, das auch keine Norm ist, sondern ein umfassendes ganzheitliches Qualitätsmanagement im Sinne von TQM ist. Gegenüber dem EFQM-Modell hat die ISO 9004 den Vorteil, dass sie als Prüfgrundlage die ISO 9001 und deren Anforderungen weitgehend mit einbezieht. Auch wenn sie in der Kapitelstruktur nicht vollständig mit der ISO 9001 kompatibel ist, lassen sich dennoch gemeinsame Strukturen und Anforderungen transparent zuordnen.

Die ISO 9004 ist eher das „Managementdesign”, also ein Managementmodell und kein eigenes Managementsystem. Die konkrete Umsetzung der ISO 9004 entspricht im Grundsatz dem EFQM-Modell, das auch keine Norm ist, sondern ein umfassendes ganzheitliches Qualitätsmanagement im Sinne von TQM ist. Gegenüber dem EFQM-Modell hat die ISO 9004 den Vorteil, dass sie als Prüfgrundlage die ISO 9001 und deren Anforderungen weitgehend mit einbezieht. Auch wenn sie in der Kapitelstruktur nicht vollständig mit der ISO 9001 kompatibel ist, lassen sich dennoch gemeinsame Strukturen und Anforderungen transparent zuordnen.

Integrierte Umsetzung

Aufgrund der großen Kompatibilität von ISO 9004 und ISO 9001 sind auch Synergien zwischen der Selbstbewertungsmethodik gemäß ISO 9004 und der Anforderung nach internen Audits der ISO 9001 vorhanden. Beide Bewertungsmodelle könnten in einem Verfahren gemeinsam umgesetzt werden. Das fünfstufige Bewertungsverfahren der ISO 9004 muss dazu um ein weiteres Bewertungskriterium, die Nichtkonformität mit einer Normenforderung, erweitert werden. Die Öffnung der Reifegradstufen hinsichtlich einer Erweiterung ist gemäß Anhang A.2 der ISO 9004 auch vorgesehen. Der Reifegrad 0 ist nicht vergeben und könnte für die Nichterfüllung einer Normenforderung (Abweichung) genutzt werden.

Aufgrund der großen Kompatibilität von ISO 9004 und ISO 9001 sind auch Synergien zwischen der Selbstbewertungsmethodik gemäß ISO 9004 und der Anforderung nach internen Audits der ISO 9001 vorhanden. Beide Bewertungsmodelle könnten in einem Verfahren gemeinsam umgesetzt werden. Das fünfstufige Bewertungsverfahren der ISO 9004 muss dazu um ein weiteres Bewertungskriterium, die Nichtkonformität mit einer Normenforderung, erweitert werden. Die Öffnung der Reifegradstufen hinsichtlich einer Erweiterung ist gemäß Anhang A.2 der ISO 9004 auch vorgesehen. Der Reifegrad 0 ist nicht vergeben und könnte für die Nichterfüllung einer Normenforderung (Abweichung) genutzt werden.

2.3 Strukturen eines IMS unter Einbeziehung der ISO 9004

High Level Structure

Da seit 2015, neben der ISO 9001, auch weitere wesentliche Zertifizierungsnormen (z. B. ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) gemäß der High Level Structure (HLS) gegliedert sind, können deren Anforderungen wie die der ISO 9001 auch der ISO 9004 leichter zugeordnet werden. Alle Zertifizierungsnormen von Managementsystemen der ISO, so auch die ISO 9001, folgen der HLS

Da seit 2015, neben der ISO 9001, auch weitere wesentliche Zertifizierungsnormen (z. B. ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) gemäß der High Level Structure (HLS) gegliedert sind, können deren Anforderungen wie die der ISO 9001 auch der ISO 9004 leichter zugeordnet werden. Alle Zertifizierungsnormen von Managementsystemen der ISO, so auch die ISO 9001, folgen der HLS

Strukturvergleich

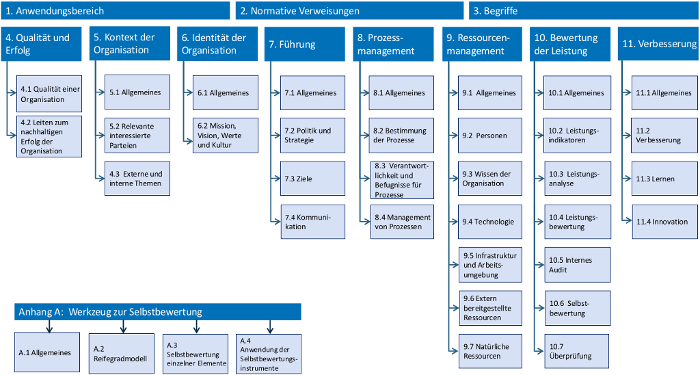

Die Struktur der ISO 9004 (vgl. Abbildung 5) folgt nicht in Gänze der Qualitätsnorm ISO 9001, sondern weicht davon ab, obwohl die managementsystemrelevanten Anforderungen in der ISO 9001 weitgehend in der ISO 9004 abgebildet sind, ggf. aber in anderen Unterkapiteln.

Abb. 5: Struktur der ISO 9004

Die Struktur der ISO 9004 (vgl. Abbildung 5) folgt nicht in Gänze der Qualitätsnorm ISO 9001, sondern weicht davon ab, obwohl die managementsystemrelevanten Anforderungen in der ISO 9001 weitgehend in der ISO 9004 abgebildet sind, ggf. aber in anderen Unterkapiteln.

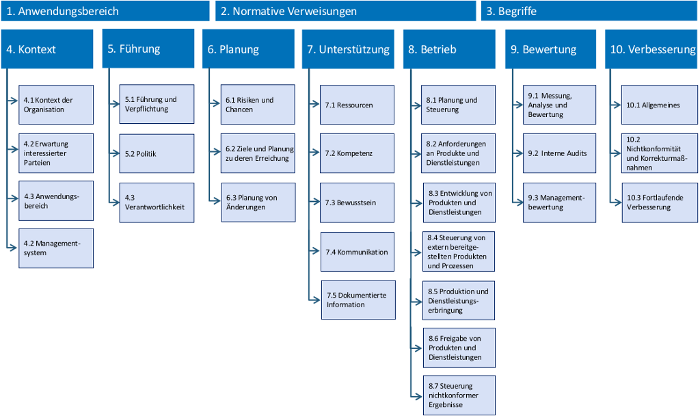

Die Struktur der ISO 9004 hat elf Hauptkapitel und somit ein Hauptkapitel mehr als die ISO 9001. Außerdem sind im Anhang A der ISO 9004 die Methodik der Selbstbewertung und der dazu benötigte Kriterienkatalog beschrieben. Die Abbildung 6 gibt im Vergleich dazu die Struktur der ISO 9001 wieder.

Abb. 6: Struktur der ISO 9001

Unterschiede

Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Normen 9001 und 9004 bestehen in den Anforderungen der Normkapitel 6 und 8. In ihnen sind die Anforderungen der spezifischen Fachnorm ISO 9001 enthalten. Unterschiede in den Themen der Hauptkapitel zwischen ISO 9001 und ISO 9004 sind:

Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Normen 9001 und 9004 bestehen in den Anforderungen der Normkapitel 6 und 8. In ihnen sind die Anforderungen der spezifischen Fachnorm ISO 9001 enthalten. Unterschiede in den Themen der Hauptkapitel zwischen ISO 9001 und ISO 9004 sind:

| • | Qualität und Erfolg, Normkapitel 4 der ISO 9004 |

| • | Identität der Organisation, Normkapitel 6 der ISO 9004 |

Beide Normkapitel haben in der ISO 9001 keine Entsprechung. Es gibt in der ISO 9001 auch kein Kapitel Prozessmanagement (Normkapitel 8); das ist in der ISO 9001 mit den Kernprozessen der betrieblichen Leistungserstellung (Betrieb) belegt. Das Thema Prozesse ist in der ISO 9001 in Normkapitel 4.4 „QM-System und seine Prozesse” beschrieben. In der ISO 9004 ist das Thema in Normkapitel 8 wesentlich detaillierter ausgeführt. Ebenfalls mehr Detailierungstiefe bietet das Normkapitel 10 der ISO 9004 „Bewertung der Leistung”. Die Darlegungen in den Normkapiteln Leistungsindikatoren (Kennzahlen), Leistungsanalyse und Leistungsbewertung gehen deutlich über die Regelungen der ISO 9001 hinaus.

Nachhaltigkeitsthemen

Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen hat die ISO 9004 auch mehr Anknüpfungspunkte als die ISO 9001 zu bieten. Das Normkapitel 4 sagt aus, dass neben den Anforderungen und Erwartungen der Kunden auch die Erwartungen anderer interessierter Parteien zu berücksichtigen sind. Dazu gehören dann interessierte Parteien aus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Kein Unternehmen existiert für sich allein, sondern ist eingebettet in lokale, regionale und globale Strukturen, mit denen es in Interaktionen tritt. Normativ ist das in der Beschreibung des Kontexts festgelegt.

Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen hat die ISO 9004 auch mehr Anknüpfungspunkte als die ISO 9001 zu bieten. Das Normkapitel 4 sagt aus, dass neben den Anforderungen und Erwartungen der Kunden auch die Erwartungen anderer interessierter Parteien zu berücksichtigen sind. Dazu gehören dann interessierte Parteien aus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Kein Unternehmen existiert für sich allein, sondern ist eingebettet in lokale, regionale und globale Strukturen, mit denen es in Interaktionen tritt. Normativ ist das in der Beschreibung des Kontexts festgelegt.

Selbstbild des Unternehmens

Im Normkapitel 6 wird mit Themen wie Mission, Vision, Werte und Kultur eines Unternehmens das Selbstbild eines Unternehmens angesprochen mit Fragen wie:

Im Normkapitel 6 wird mit Themen wie Mission, Vision, Werte und Kultur eines Unternehmens das Selbstbild eines Unternehmens angesprochen mit Fragen wie:

| • | Wer sind wir, wer wollen wir sein? |

| • | Wohin wollen wir und mit welchen Mitteln? |

| • | Welchen Stellenwert nehmen Mitarbeiter und Menschen ein? |

| • | Was bedeutet uns Umwelt- und Ressourcenschonung? |

| • | Wie stehen wir zur Klimaneutralität? |

Das alles und ggf. noch mehr sind Fragestellungen, die im Kontext der Nachhaltigkeit auf betrieblicher Ebene zu stellen sind. In dieselbe Richtung zielt das Normkapitel 9.7 „Natürliche Ressourcen” und deren Verbrauch, das den Umweltgedanken der Nachhaltigkeit bedient.

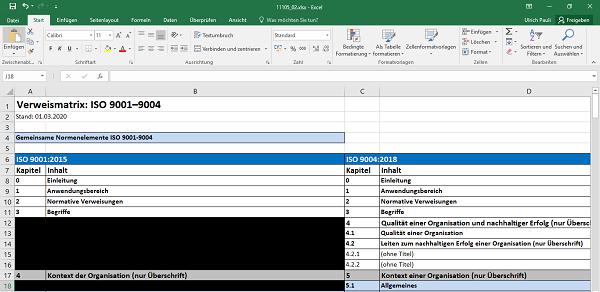

Als Arbeitshilfe beigefügt ist eine Verweismatrix zwischen den Anforderungen der ISO 9001 und den Anleitungen der ISO 9004. Sie macht die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen den beiden Regelwerken deutlich.[ 06304_b.xlsx]

06304_b.xlsx]

06304_b.xlsx]

06304_b.xlsx]Um die Anforderungen der anderen betrachteten Systemnormen des integrierten Managementsystems, etwa ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001, in Beziehung zur ISO 9004 zu setzen, ist es sinnvoll, die ISO 9001 als Transfernorm zu benutzen. Die Beziehung der Qualitätsnorm zu den anderen Managementsystemen, etwa der ISO 14001 oder ISO 50001, ist durch die HLS mittels Verweismatrix definiert. Über die Verweismatrix der ISO 9001 zur ISO 9004 sind die anderen Managementsystemnormen des IMS in die Struktur der ISO 9004 zu überführen – wobei nicht jedes Normenkapitel eine Entsprechung in der ISO 9004 haben muss.

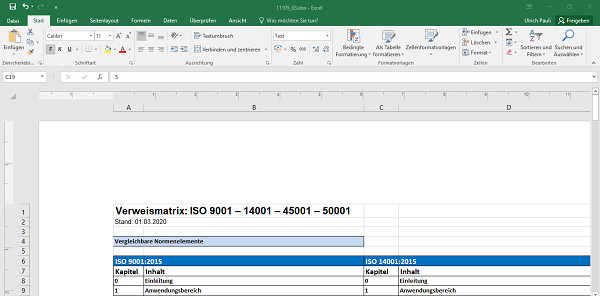

Als Arbeitshilfe beigefügt ist eine Verweismatrix zwischen den vergleichbaren Anforderungen der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001. Aus der Arbeitshilfe zu entnehmen sind auch die Themenstellungen, die spezifisch für das einzelne Managementsystem sind und in den anderen Systemen keine Entsprechung haben, z. B. Umweltaspekte in der ISO 14001 oder Kundenzufriedenheit in der ISO 9001.[ 06304_c.xlsx]

06304_c.xlsx]

06304_c.xlsx]

06304_c.xlsx]Selbstbewertungsmethodik

Die ISO 9004 beschreibt im Grundsatz auch eine Selbstbewertungsmethodik (Normkapitel 10.6). Diese ist als dritte Säule der Überprüfung eines integrierten Managementsystems neben dem internen Audit (Normkapitel 10.5) und der Managementbewertung (Normkapitel 10.7 „Überprüfung”) hinzugekommen – wobei die Managementbewertung in diesem Fall die Ergebnisse des internen Audits und der Selbstbewertung berücksichtigten soll. Um Ressourcen zur Überwachung des integrierten Managementsystems zu schonen, wird in den folgenden Abschnitten gezeigt, wie man internes Audit und Selbstbewertung unter einen Hut, sprich in einen integrierten Prozess, bekommen kann.

Die ISO 9004 beschreibt im Grundsatz auch eine Selbstbewertungsmethodik (Normkapitel 10.6). Diese ist als dritte Säule der Überprüfung eines integrierten Managementsystems neben dem internen Audit (Normkapitel 10.5) und der Managementbewertung (Normkapitel 10.7 „Überprüfung”) hinzugekommen – wobei die Managementbewertung in diesem Fall die Ergebnisse des internen Audits und der Selbstbewertung berücksichtigten soll. Um Ressourcen zur Überwachung des integrierten Managementsystems zu schonen, wird in den folgenden Abschnitten gezeigt, wie man internes Audit und Selbstbewertung unter einen Hut, sprich in einen integrierten Prozess, bekommen kann.

Es werden zur Themenorientierung zu den einzelnen Punkten der Abschnitte 3 bis 10 des Beitrags aber nur die Kernforderungen der Normen aufgeführt. Der Verweis auf die entsprechende Norm z. B. ISO 9001 Normkapitel 9.2, Internes Audit, gibt den Bezug zu den vollständigen Anforderungen, die dieses Kapitel betreffen. Diese sind bei der Selbstbewertung entsprechend zu berücksichtigen. Die Kapitelstruktur der ISO 9004 wurde thematisch den Normkapiteln 4 bis 10 zugeordnet und in die HLS der ISO 9001 integriert. Alle Inhalte, die nicht thematisch der ISO 9001 zugordnet werden können, sind im Normkapitel 3 „Wesen der Organisation” untergebracht.

Normenzuordnung in den folgenden Abschnitten

Um die Zuordnung zu den einzelnen spezifischen Normen zu erleichtern, wurden die Normenbezüge in den Unterabschnitten des Beitrags angegeben. Die Bezeichnung IMS steht für vergleichbare Normenforderungen in den genannten Kapiteln der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001. Bezug: 9004/4.1 z. B. steht im Weiteren für die Inhalte der ISO 9004 in Normabschnitt 4.1. Das Kürzel IMS steht dabei dann immer für die jeweiligen gleichartigen Normkapitel von ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 als Gesamtheit.

Um die Zuordnung zu den einzelnen spezifischen Normen zu erleichtern, wurden die Normenbezüge in den Unterabschnitten des Beitrags angegeben. Die Bezeichnung IMS steht für vergleichbare Normenforderungen in den genannten Kapiteln der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001. Bezug: 9004/4.1 z. B. steht im Weiteren für die Inhalte der ISO 9004 in Normabschnitt 4.1. Das Kürzel IMS steht dabei dann immer für die jeweiligen gleichartigen Normkapitel von ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 als Gesamtheit.

3.1 Güte der Organisation

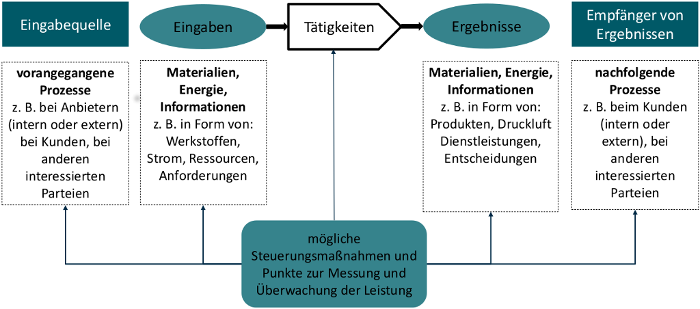

Bezug: 9004/4.1

Der Begriff Güte wird in der ISO 9004 auch mit dem Begriff Qualität einer Organisation belegt. Der Qualitätsbegriff wird hier aber im Kontext verwendet, inwieweit innewohnende (inhärente) Merkmale einer Organisation in der Lage sind, die Anforderungen und Erwartungen der interessierten Parteien (inkl. Kunden) zu erfüllen. Zu den Merkmalen gehören Organisation, Prozesse, Strategie, Kompetenz und Weiteres, die die Organisation benötigt, um nachhaltigen Erfolg zu realisieren. Die Organisation muss selbst bestimmen, was davon für sie zum Erreichen des nachhaltigen Erfolgs relevant ist. Dabei hat sie die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien (vgl. Abbildung 7) und deren Veränderungen mit der Zeit zu berücksichtigen.

Abb. 7: Beispiel möglicher interessierter Parteien

Der Begriff Güte wird in der ISO 9004 auch mit dem Begriff Qualität einer Organisation belegt. Der Qualitätsbegriff wird hier aber im Kontext verwendet, inwieweit innewohnende (inhärente) Merkmale einer Organisation in der Lage sind, die Anforderungen und Erwartungen der interessierten Parteien (inkl. Kunden) zu erfüllen. Zu den Merkmalen gehören Organisation, Prozesse, Strategie, Kompetenz und Weiteres, die die Organisation benötigt, um nachhaltigen Erfolg zu realisieren. Die Organisation muss selbst bestimmen, was davon für sie zum Erreichen des nachhaltigen Erfolgs relevant ist. Dabei hat sie die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien (vgl. Abbildung 7) und deren Veränderungen mit der Zeit zu berücksichtigen.

Die Güte (Qualität) der Organisation bezüglich des nachhaltigen Erfolgs wird mit dem Gesamtreifegrad des IMS bewertet (höchster Reifegrad 5 „Beste Praktiken”).

3.2 Leiten zum nachhaltigen Erfolg

Bezug: 9004/4.2

Die Leitung der Organisation kann nur nachhaltigen Erfolg erzielen, wenn sie langfristig die Erfordernisse und Erwartungen aller wesentlichen interessierten Parteien erfüllt, auch jener, mit denen sie im Rahmen des allgemeinen Geschäfts keinen direkten Kontakt hat, die aber z. B. auf das Markt- sowie Produkt-/Dienstleistungsimage des Unternehmens Einfluss nehmen können. Grundlage dafür ist eine für alle interessierten Parteien verständliche Mission des Unternehmens (Warum sind wir da?), die mit einer klaren Vision (Wohin wollen wir?) untersetzt ist. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Unternehmen für sich und im Umgang mit anderen einen Wertekanon vorgibt, diesen lebt und darüber nach innen wie nach außen kommuniziert.

Die Leitung der Organisation kann nur nachhaltigen Erfolg erzielen, wenn sie langfristig die Erfordernisse und Erwartungen aller wesentlichen interessierten Parteien erfüllt, auch jener, mit denen sie im Rahmen des allgemeinen Geschäfts keinen direkten Kontakt hat, die aber z. B. auf das Markt- sowie Produkt-/Dienstleistungsimage des Unternehmens Einfluss nehmen können. Grundlage dafür ist eine für alle interessierten Parteien verständliche Mission des Unternehmens (Warum sind wir da?), die mit einer klaren Vision (Wohin wollen wir?) untersetzt ist. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Unternehmen für sich und im Umgang mit anderen einen Wertekanon vorgibt, diesen lebt und darüber nach innen wie nach außen kommuniziert.

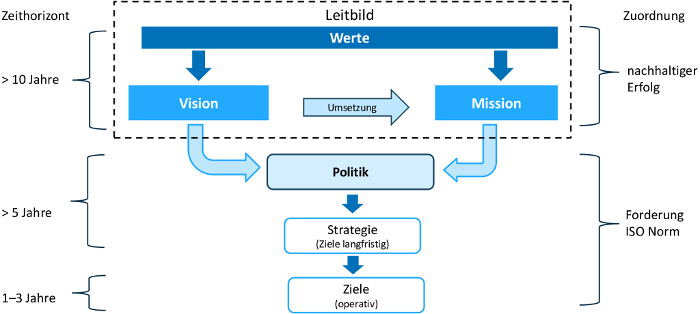

Ziele der Organisation

Um den nachhaltigen Erfolg zu erreichen, muss die Organisation wirksame Instrumente entwickeln und anwenden, um aus der Vision eine praktikable Unternehmenspolitik zu entwickeln, die mittels Strategie und Zielen die kontinuierliche Realisierung der Vision ermöglicht. Unabdingbar dafür sind optimierte Geschäftsprozesse sowie deren Überwachung und Steuerung. Die Bewertungsmethodik der ISO 9004 stellt dafür ein geeignetes Instrument zur Verfügung. Die Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen und deren gezielter Einsatz sind die materielle Voraussetzung, die Ziele der Organisation zu erreichen.

Um den nachhaltigen Erfolg zu erreichen, muss die Organisation wirksame Instrumente entwickeln und anwenden, um aus der Vision eine praktikable Unternehmenspolitik zu entwickeln, die mittels Strategie und Zielen die kontinuierliche Realisierung der Vision ermöglicht. Unabdingbar dafür sind optimierte Geschäftsprozesse sowie deren Überwachung und Steuerung. Die Bewertungsmethodik der ISO 9004 stellt dafür ein geeignetes Instrument zur Verfügung. Die Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen und deren gezielter Einsatz sind die materielle Voraussetzung, die Ziele der Organisation zu erreichen.

3.3 Identität einer Organisation

Bezug: 9004/6.2

Die Identität einer Organisation ist abhängig von der Mission, ihren Werten und der Kultur auf der einen Seite und von ihrem Kontext auf der anderen Seite. Alle die Identität beeinflussenden Faktoren haben wechselseitige Beziehungen und sind dynamisch im Hinblick auf zeitliche Veränderungen.

Die Identität einer Organisation ist abhängig von der Mission, ihren Werten und der Kultur auf der einen Seite und von ihrem Kontext auf der anderen Seite. Alle die Identität beeinflussenden Faktoren haben wechselseitige Beziehungen und sind dynamisch im Hinblick auf zeitliche Veränderungen.

Werte, Vision, Mission → Politik